La connessione tra architettura e utopia, nella cultura occidentale, è caratterizzata da fondamenta molto radicate.

L’utopia è prima di tutto il progetto di una società ideale; possiamo trovare riferimento a luoghi felici nel dialogo platonico della città ideale, ma solo con Thomas More, XVI secolo, venne introdotto il senso del termine com’è conosciuto oggi. Oggi l'opera visionaria di Vincent Callebaut unisce ricerca formale alla riflessione sui temi dell'ecologia.

{loadposition google1}

L'architettura utopica nel passato

Platone faceva riferimento a progetti che avrebbero dovuto tenere conto di tutti gli aspetti delle attività umane, compreso il rapporto con la natura, descrivendo un’architettura in armonia con quella greca del suo tempo.

More, invece, nei suoi trattati spiega di trovarsi in disaccordo con l’architettura moderna, che a suo giudizio simboleggiava unicamente le strutture di potere. Le sue idee per la realizzazione di una società utopica variano continuamente, trovandosi spesso a contestare/proporre l’ornamento in genere, e quello prodotto dalla presenza della natura.

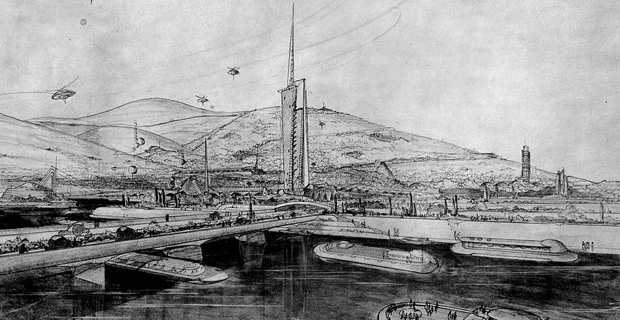

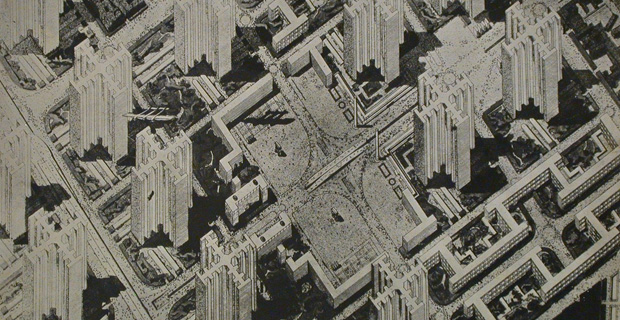

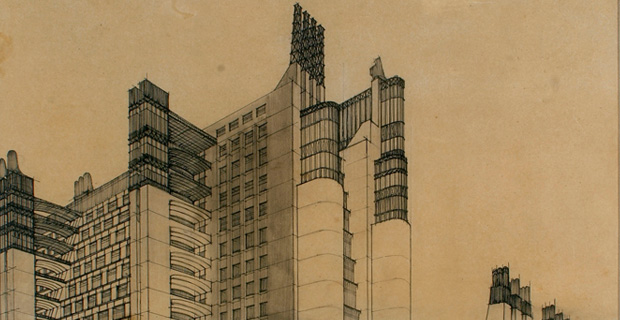

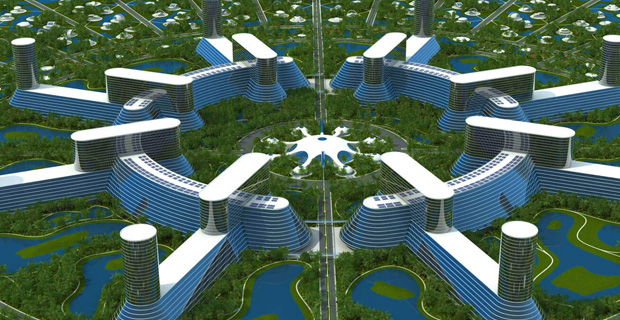

Se spostiamo lo sguardo all’attività architettonica più recente, possiamo trovare alcuni riferimenti tra i progetti dei pionieri dell’architettura contemporanea. L’organico Wright progetta la sua Usonia per descrivere un particolare Nuovo Mondo libero da tutte le precedenti convenzioni architettoniche, Le Corbusier studia una città con tre milioni di abitanti, standardizzata fin nei minimi spazi, mentre Sant’Elia nel 1914, con La Città Nuova, riesce ad esaltare il concetto della verticalità con disegni di grattacieli che mettono in relazione tra loro servizi e funzioni.

![architettura-eco-utopica-b]()

![architettura-eco-utopica-c]()

![architettura-eco-utopica-d]()

Questi tre studiosi, resisi conto delle enormi potenzialità di una progettazione consapevole propongono alcune idee per modificare lo sviluppo della società. Anche se molto distanti tra loro, per forme e concezioni, i loro progetti, mirano al cambiamento di un sistema antropico che si è evoluto in un modo insostenibile, e che viene ritenuto il principale responsabile della crisi ecologica globale.

Il principio utopico utilizzato in architettura, si trova oggi, spesso accostato al prefisso eco. Il tema di questa programmazione ideale, e forse troppo futuristica, viene portato avanti dagli anni Ottanta da Jacque Fresco e dal suo “The Venus Project”.

![architettura-eco-utopica-e]()

![architettura-eco-utopica-f]()

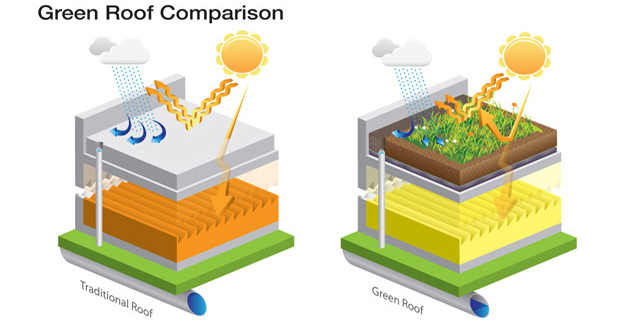

Noi, come architetti e progettisti del XXI secolo, dobbiamo tentare di accelerare il processo naturale e cicatrizzare le ferite degli ecosistemi attraverso tecniche pluridisciplinari di architettura e ingegneria ecologica. Di fronte all'esaurimento delle risorse naturali, la distruzione degli ecosistemi, la riduzione della biodiversità, l'inquinamento delle acque, la concentrazione del gas ad effetto serra e il riscaldamento globale, si possono trovare efficaci strumenti di rinaturalizzazione come le energie rinnovabili (solare, eolica, idraulica, geotermica) e le biotecnologie (bio-mimetismo, bio-risanamento, genetica).

I progetti utopici e sostenibili di Vincent Callebaut

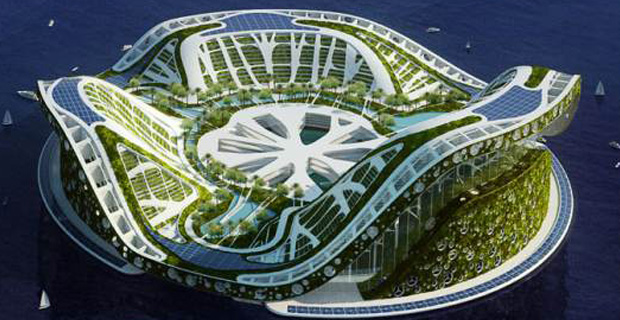

Nonostante i progetti di Fresco risultino ancora oggi molto avvincenti e futuristici, immagino che pochi rimarranno impassibili davanti ai progetti di Vincent Callebaut. I concetti espressi, le analisi e le interazioni tra gli elementi, naturali e artificiali, all’interno dei suoi progetti, lo rendono l’architetto eco-utopico più attivo dei nostri tempi. Tutti i suoi progetti sono riconoscibili poiché presentano forme d’avanguardia e pongono una “maniacale” attenzione alle tematiche ambientali.

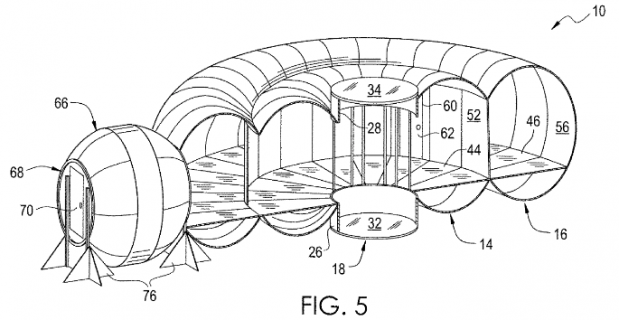

Hydrogenase

Hydrogenase, ad esempio, è un progetto dello studio parigino di Callebaut, per la zona meridionale del mare della Cina. Questi complessi che si attestano tra ingegneria e biologia, saranno energeticamente autosufficienti e a zero emissioni di carbonio. Attraverso l’utilizzo dell’Idrogeno, ottenuto dalla fotosintesi di alcune alghe, questi edifici saranno in grado di sollevarsi e spostarsi dalla loro piattaforma (costruibile in qualsiasi punto del globo, oceano o deserto che sia). Si stima che queste fattorie di micro-alghe saranno in grado di produrre oltre 1000 litri di Idrogeno ogni 330 grammi di clorofilla (un ettaro di alghe potrebbe produrre 120 volte il quantitativo di biocarburanti prodotto da un ettaro di soia o di girasole). Inoltre, una fattoria di alghe è una vera e propria stazione in miniatura capace di assorbire grandi quantità di CO2 accelerando il processo di fotosintesi, e consumando oltre l’80% del gas carbonico prodotto dal complesso. L’edificio si ispira alle tecnologie della biomimetica e vanta un leggerissimo e resistentissimo materiale composito (fibra di vetro e carbonio) che ha lo scopo di ridurre al massimo il peso della sua struttura. La pelle del complesso, sarà composta da strati intelligenti, ispirati alla pelle dello squalo che oltre ad essere autopulenti, soddisfano i requisiti di sostenibilità.

![architettura-eco-utopica-g]()

La struttura della torre pneumatica, è composta da quattro grandi archi, che in superficie sono coperti da scudi solari termici e fotovoltaici con integrate 20 pale eoliche che passando dalla normale posizione verticale, alla posizione orizzontale, sono in grado di far decollare il dirigibile e farlo spostare ad un massimo di 175 km/h, per distanze massime di 10.000 km a 2000 metri di altezza.

Sotto la piattaforma, trovano alloggiamento 32 idro-turbine che trasformano l’energia delle maree e delle correnti marine in energia elettrica.

Questo dirigibile semirigido non pressurizzato si estende verticalmente attorno ad una colonna vertebrale di 400 m di altezza, con archi che arrivano a ricoprire oltre 180 m di diametro, il tutto a formare come un grande fiore, che divide a croce i vari spazi che accoglie abitazioni, uffici, laboratori scientifici o di intrattenimento. Sul gambo trovano spazio i servizi per gli spostamenti verticali, i locali tecnici e i magazzini merci.

Questo progetto segna inoltre l’inizio di una nuova era per i dirigibili ibridi, può essere costruito e quindi utilizzato per missioni umanitarie, operazioni di soccorso, trasporto aereo, eco turismo, hotel e sorveglianza delle acque territoriali.

I progetti di Lilypad, Dragonfly e Flavours Orchard

In caso il tema vi abbia incuriosito a dovere, consiglierei di visitare il sito di Vincent Callebaut e leggere le schede progettuali di Lilypad, Dragonfly e Flavours Orchard.

Il sito, inoltre, nella sezione "Profile", raccoglie una serie di saggi che vi porteranno a capire l’essenza del lavoro dell’architetto e vi trasporteranno in un fantastico sogno eco-utopico.

![architettura-eco-utopica-h]()

![architettura-eco-utopica-i]()

![architettura-eco-utopica-j]()